Petites histoires

Lorsqu’en 1892, le train est arrivé à Lalevade, il a réduit au chômage beaucoup de gens de la plaine qui, avec les tombereaux des charrettes charriaient toutes sortes de marchandises. Ils transportaient aussi des personnes avec des « chars à bancs » munis de coussins bourrés de crin. Les Bourdelin, Gastaud, Boyer et d’autres avaient plusieurs chevaux et des domestiques employés pour cela. Ils étaient aidés par les paysans qui, lorsqu’ils n’avaient pas de travail à la ferme se tenaient au pied de la côte de ville avec leur cheval.

La grange de Tourvieille, aujourd’hui sans toit, leur servi d’abri pour aider ceux qui craignaient de ne pas pouvoir monter la côte.

Mon arrière grand-père partait ainsi avec son attelage pour acheter du vin à Ste Cécile-les-Vignes dans le Vaucluse, à près de 100 kilomètres de St Didier. Il remontait sa marchandise et allait la vendre dans les pays de montagne, sur le plateau. Il était bien reçu, il mangeait et dormait chez ses clients et au retour, il descendait un voyage de planches qui étaient très demandées pour l’élevage des vers à soie. D’autres personnes transportaient d’autres marchandises. Les ornières étaient si profondes sur les grandes routes, que les conducteurs d’attelage avaient toujours un pic de carrier pour les boucher. Par exemple, au carrefour de la RN 102 avec la RN 86 de Viviers, il fallait boucher l’ornière de la 102 pour en sortir sans risquer de casser la roue de la charrette, et prendre l’ornière de la 86.

Les gens avaient l’habitude de voyager à dos de jument ou de mulet. Ils craignaient d’être sur la route au moment ou le train entrait au sortait de la gare. Celui-ci annonçait son arrivée et son départ par deux puissants coups de corne, à la grande frayeur des animaux, chèvres et chevaux de notre plaine. Madame Gimond, dans « les cahiers de Sophie » soupçonne les chauffeurs de klaxonner exprès pour jouir du spectacle des bergères courant après leurs petits troupeaux complètement affolés.

On racontait qu’une dame, s’était fait piéger, après avoir passé le pont du chemin de fer sur sa mule depuis quelques minutes, le train de retour de Lalevade avait klaxonné et elle s’était retrouvée dans le ruisseau, jambes à l’air. Deux cantonniers travaillaient là, l’un attrape la mule, l’autre les bagages. La voyageuse est déjà debout, tirant ses jupes, et pour se donner une contenance face à ces deux hommes :

« – Vous avez vu mon agilité ! ».

« – Madame, à Aubenas, peut-être, on appelle ça une agilité, mais nous à la Plaine, on dit tout simplement, une belle culotte de dentelle !

« – ça oui, on l’a vue et bien vue ! »

Sans s’attarder sur le quiproquo, la voyageuse reprend son chemin au trot.

Mon père, enfant de St Joseph-des-Bancs, gardait son troupeau à la « Font du loup », sous le col de la Fayolle. Il se souvenait du train, qu’il voyait au loin, sortir de la gare d’Aubenas, avec son long panache de fumée blanche, s’enfoncer dans la montagne et ressortir côté Pont d’Aubenas. Pour lui, cette image était extraordinaire et il l’a gardée toute sa vie.

Le train est arrivé à Aubenas en 1879 et à Lalevade en 1882, en progressant tous les ans. On cite la gare de Lalevade, le terminus, qui en 1902 a vendu 48 000 tickets de voyageurs et transporté 20 000 tonnes de marchandises (le Charbon des mines de Prades, entre autres).

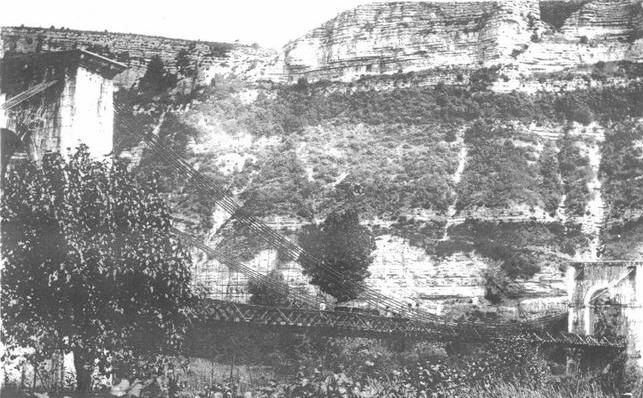

Après la guerre de 14-18, beaucoup de villages des Cévennes ont eu leur transporteur. Les mines de Prades ont fermé. Les voitures individuelles se sont généralisées. Les camions et les autocars sur les grandes routes sont devenus de plus en plus grands et confortables. La route a progressé alors que les jours du train étaient comptés. En 1989, l’aventure du chemin de fer était terminée. Il nous reste ces magnifiques viaducs, un peu partout dans la campagne. Ils ont servi un peu plus d’un siècle. Ils sont les témoins d’une époque révolue comme les fortifications de la falaise de Jastres nord (le siècle avant notre ère) et les ruines d’Alba.

Pensons que toutes les pierres ont été taillées à la main. Elles ont été grimpées là-haut, à la hauteur voulue sans autre aide que la volonté des ouvriers et leur force physique. Ils furent pendant une longue période, une source d’emplois très importante pour la population locale.

Jean LANTUS

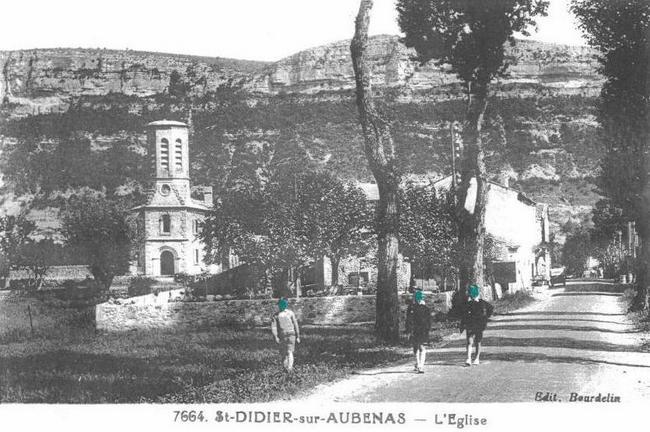

Nous étions en 1929 ; l’abbé Pellet qui était depuis plus de vingt ans dans notre paroisse, souhaitait fêter le centenaire de notre église. On avait donc réuni toutes les bonnes volontés, elles étaient nombreuses et pendant tout l’été, les dames, les filles s’étaient réunies pour confectionner des quantités de roses multicolores, les hommes avaient coupé beaucoup de buis au Rocher. Aujourd’hui, lorsqu’on souhaite faire une fête, on achète des guirlandes en papier, vendues au mètre, pas très onéreuses qui ne demandent pas beaucoup de travail, sinon des échelles pour les accrocher.

La place, la route, l’église étaient donc décorées au maximum ; on avait beaucoup travaillé, en particulier à l’intérieur de l’église qui était orné de longues grappes de glycine mauve du plus bel effet.

La cérémonie était prévue pour le 20 octobre 1929, le jour des élections sénatoriales et le maire qui voulait recevoir lui-même l’évêque de Viviers, avait fait désigner un adjoint pour le remplacer.

Le jour dit, tout était donc prêt et la foule devait accueillir Mr Hurault aux cris de « vive Monseigneur ». Notre évêque arrive donc au Pont de Ville et les cris commencent : « Vive Monseigneur » mais notre population de la Plaine est peu démonstrative et les cris sont un peu maigres et ne témoignent pas d’un grand enthousiasme délirant malgré quelques personnes qui essaient de les entraîner. Une personne de Saint Didier, qui n’était pas particulièrement dévote, mais qui aimait la fête, était venue assister à ce centenaire qu’elle avait préparé pendant tout l’été. Et trouvant que la réception était un peu trop timide, lance de sa voix puissante et sans aucune retenue des « vive Monseigneur » qui vont faire école, après quelques instants de surprise. L’effet d’entraînement joue à plein : oublié les convenances de bon ton, tout le monde y va à pleine voix ; pour les enfants de l’école, c’est à celui qui criera le plus fort !

Monsieur le curé est aux anges et notre Fonsette est elle-même surprise de son talent d’entraînement. A cette époque, une femme n’allait pas recevoir son évêque, n’entrait pas dans une église sans un foulard, un voile, quelque chose sur la tête.

Voici que cette personne dénoue le foulard qu’elle avait sur les cheveux et l’agite en l’air, bientôt suivie de tous les châles qui couvraient les têtes féminines, et dieu sait s’il y en avait, et toujours ces « Vive monseigneur » puissants sur une mer de couleurs vives et agitées.

La réception fut vraiment somptueuse, au-delà des espérances de notre curé, le maire Ribeyre fit son discours de bienvenue : l’abbé Pellet avait les larmes aux yeux. Et Monseigneur Hurault, surpris de cette réception inattendue dans une aussi petite paroisse, proposa à notre curé une promotion avec le titre de chanoine mais avec le départ dans une autre ville plus importante. L’abbé Pellet refusa, il est allé chez Fonsette, il n’avait pas de mots assez chaleureux pour la remercier de sa présence et de l’atmosphère qu’elle avait créée, elle qui ne fréquentait pas souvent la paroisse.

Jean LANTUS

Une opération chirurgicale à Millet.

Nous étions en 1916, tous les hommes du village étaient mobilisés presque tous au front, à Verdun entre autre champs de bataille, où les obus pleuvaient aussi drus qu’un orage de grêle, mais bien plus meurtriers.

Une dame de Millet assez âgée, avait des ennuis intestinaux, à la sortie de l’anus, il n’y avait pas de médecins à Aubenas, car tous dans l’armée, mais un médecin militaire, trop âgé pour servir sous les drapeaux et on lui avait amené cette personne en consultation. Il avait été formel, il faut opérer ! Mais il n’y avait pas de salle d’opération à l’hôpital.

La seule solution possible, si vous voulez, c’est chez vous.

Demain après mes consultations, je peux venir chez vous. Vous savez, je suis médecin militaire, et je peux pratiquer n’importe où. Il n’y avait pas le choix !

La dame qui souffrait beaucoup accepte. Le Docteur lui dit « Pour ce faire, il me faudra beaucoup d’eau stérile qui aura bouillie assez longtemps, assez de chiffons stériles, un feu qui marche bien dans la cheminée et une marmite d’eau dessus.

Le lendemain, le docteur arrive à cheval avec une mallette qui contient sa trousse militaire réglementaire. Tout le village avait apporté, qui sa marmite d’eau bouillie, qui son paquet de vieux draps stérilisés, le médecin installe la malade sur la table de la cuisine, la fixe solidement.

Il garde avec lui deux dames courageuses et endort sa patiente.

Il ouvre sa trousse et après s’être assuré qu’elle est bien endormie. Il fait son métier : il ouvre, il coupe, il coud aussi, et tout ça dans beaucoup de sang ou autres humeurs qu’il éponge aussitôt et nettoie avec l’eau et les linges qu’il avait réclamés. Et lorsqu’il a presque fini il pose dans le foyer un fer pour cautériser les plaies ouvertes.

Il cautérise ensuite ce qui doit l’être dans un grésillement et une odeur caractéristique, les dames sont bien près de se trouver mal. Mais voilà tout est terminé, tout s’est bien passé d’après lui et on va chercher des hommes pour ramener la grand-mère dans son lit.

« Votre dame aura des douleurs lorsqu’elle ira à la selle, mais cela passera bientôt ».

En effet, la Mamet Court s’est remise très vite et elle vivra encore quinze ans après cette journée que le village n’est pas près d’oublier. J’ai écrit ces quelques lignes pour que bientôt cent ans après, nous ne les oublions pas non plus.

Ce village de Millet avait des habitants de toutes opinions surtout après la séparation de l’église et de l’état qui avait exaspéré les partis. Mais tous ont participé, tous ont tremblé pour l’une d’entre eux. C’est avec des entraides comme celle-là que se créait dans nos communes l’esprit de village, qui dépassait tout les clivages et que l’arrière petit fils de la grand-mère appliquait lorsqu’il disait lors d’une élection alors qu’un candidat de Millet se présentait pour être élu maire de la commune « Il est pas de mon côté, je le sais bien mais il est du village alors je vote pour lui.

Jean LANTUS

LE VIEUX CIMETIERE – LA PREMIERE EGLISE

Ce vieux cimetière avec ses sarcophages sur la partie Est date certainement d’avant l’effondrement de l’Empire romain et donc des premiers missionnaires comme Saint Andéol au Bourg Saint Andéol ou Saint Irénée à Lyon. Il est raisonnable de penser que ces sépultures avaient sur leur côté Sud une église. Tous les premiers chrétiens enterraient leurs morts dans ou autour d’un sanctuaire.

Le vieux plan de Labrot de 1827, actuellement dans notre mairie, note sur un acte de Maître Mestre, notaire à Aubenas, une ancienne chapelle, et lors d’une visite de l’Echo de Jastres, j’ai pu voir, au rez de chaussée de la maison Jaussent, un carrelage avec de petites tomettes hexagonales en terre cuite, en très bon état, qui n’est guère à sa place dans une cave. Il s’agit certainement du sol d’un édifice beaucoup plus ancien.

Souvenons-nous de Saint Etienne de Fontbellon, on a dit que Fontbellon signifiait grandes fontaines, à cause des grandes sources de Saint Pierres (Font Rome). Aujourd’hui, il semble évident que ce nom vient de « Fontaines de Bellus » qui était un riche infirme de ces premier temps de chrétienté, et qui avait érigé cinq églises le long de la rivière Ardèche. Certaines ne sont pas localisées. Pourquoi cette église de Labot et son cimetière au bord de l’Ardèche n’en serait pas une comme celle dont on a trouvé des restes à Ville, dans l’ancienne maison Laurent ?

Après la disparition de l’Empire romain, la Gaule toute entière et notre Helvie (devenue Vivarais) ont été parcourues par des peuples pillards, et par des bandes venues de nos montagnes qui volaient d’abord et brûlaient ensuite. Il est probable que cette église ait subi le même sort qu’Alba, Jastres Nord, St Pierre où l’on a trouvé sur toutes ces ruines une couche de cendre épaisse bleuâtre caractéristique. A Saint Pierre, sous une couche de terre sans doute apportée par une inondation qui varie de 60 à 80 cm.

Seuls sont restés les vestiges enterrés, le cimetière et quelques ruines dans le sol. Je crois que la maison a été construite sur les fondations de ces bâtisses, les voûtes du rez de chaussée étant manifestement beaucoup plus récentes.

André Helly disait que sous sa maison, lors d’aménagements, il avait trouvé de vieux murs sans aucun rapport avec son habitation.

L’EGLISE A SAINT DIDIER

Après le départ de l’évêque d’Alba à Viviers vers l’an 400, nous ne savons que peu de choses sur notre plaine ; il faut attendre l’an 1080 et le testament que Pons de Montlaur, seigneur d’Aubenas, rédigea à l’occasion de son départ pour la croisade pour trouver la première mention du nom de Saint Didier. Saint Didier était un évêque prédicateur qui vivait ai IV ème siècle.

Ma voisine, Madame Bonnefoy, propriétaire d’une partie de maison au village, était certaine que le sanctuaire étai t chez elle, en face du puits communal, au fond d’une cour que les anciens (ses parents) appelaient encore « l’eïre du deïme », l’aire où l’on battait le blé de la dîme. Il y avait encore un bénitier. Mais le partage de l’immeuble, les réparations successives des différents propriétaires, rendent très difficile l’identification de l’église ; seules les petites voûtes parallèles du sous-sol semblent avoir traversé les siècles sans trop de dommage pour arriver jusqu’à nous. Je crois que la famille de mon arrière arrière-grand-mère y vivait avec ses onze enfants, les Fournets.

Il est donc bien difficile de définir les contours de ce sanctuaire qui ont été trop bouleversés. Notons qu’il était près de la maison qui porte la fenêtre à meneaux, les lucarnes à accolades qui ornaient le logis des seigneurs de l’époque « Les Cocchis ». Ils étaient les représentants de l’abbaye de Lavilledieu dont notre paroisse dépendait.

L’abbesse de Lavilledieu nommait le curé, encaissait les dîmes et entretenait une sorte d’abri pour le pèlerins (croix de Florence).

Les deux bâtiments sont séparés par une ruelle très étroite d’un type Moyenageux caractéristique.

Cette église n’a jamais eu de cimetière, sans doute à cause du sol très pierreux. Celui de Labot a été utilisé depuis jusqu’en 1827. L’église elle-même a été utilisée jusqu’en 1580 environ ; il semble que beaucoup de paroissiens de ces temps étaient devenus protestants et ne souhaitaient pas conserver un curé.

Cette église a été fréquentée dés le X ème siècle, c’est –à- dire pendant que le pape était en Avignon, avant de retourner à Rome en 1936. C’était l’époque où vivait le Cardinal Pasteur que l’on appelait aussi le Cardinal d’Aubenas ou Pasteur des Serrets. Il était né à Saint Etienne de Fontbellon, au quartier des Serrets dans une famille de pauvres laboureurs. Entré au couvent des Cordeliers à Aubenas, il est remarqué pour son intelligence et envoyé à Paris pour parfaire son éducation. Après de nombreuses missions importantes, il deviendra évêque d’Assise, patrie de Saint François d’Assise, le saint qui prêchait aux oiseaux qui venait l’écouter et fondateur de l’ordre religieux des Franciscains ou Cordeliers. A cause de Saint François, l’évêché d’Assise avait un grand rayonnement dans toute la chrétienté et n’était attribué qu’à de fortes personnalités.

Le cardinal devint par la suite ministre des affaires étrangères du pape. C’est l’un des plus importants personnages né à Aubenas. Pour montrer qu’il n’oubliait par ses origines, il faisait peindre sur les nombreux tableaux qui le représentaient, paraît-il, à Avignon, dans un coin, deux petits cochons qui gambadaient, ou une paire de souliers que sa paroisse avait dû fournir pour l’envoyer étudier : les petits cochons montraient ses origines rurales et les souliers sa pauvreté originelle.

L’EGLISE A LABOT

Les guerres de religion ont amené la destruction de l’église de Saint Didier. L’Edit de Nantes en 1598 et la fin des guerres en 1629 (siège de la Rochelle) laissaient à nouveau notre paroisse sans lieu de culte et sans prêtre. Alors que les guerres étaient finies et que la population était redevenue catholique, les Dames de Lavilledieu ont fait construire à cette fin une grande salle voûtée, dans le vieux village de Labot, tout près du vieux cimetière et de la première église. Cette grande salle à la voûte presque horizontale sur le milieu ne peut pas avoir d’autres origines, et les religieuses dotèrent ce sanctuaire de la cloche qui a été transportée dans l’actuel clocher. Elle porte la date de sa fabrication, 1632, ainsi que le nom de sa marraine donatrice Susanne de Modène, abbesse de Lavilledieu et fille de Jacques de Modène, seigneur d’Aubenas.

Nous connaissons les noms des curés de la paroisse ; ils ont tenu les registres de l’état civil depuis 1672. Il est probable que les révoltes du Roure ont détruit les registres d’avant 1672.

La dame de Lavilledieu avait construit une église mais pas de presbytère, si bien que le curé recevait tous les ans une allocation logement de 50 livres. Marie d’Ornano donnait au notre de la dîme tout le terrain où se trouve actuellement le camping jusqu’aux limites avec Aubenas.

Le curé exploitait ce terrain avec ses deux sœurs et un domestique. Les choses ont duré ainsi jusqu’à la Révolution de 1789. Le curé réformateur est d’abord commissaire du peuple avant d’être obligé de se cacher, la Révolution étant devenue très anticléricale. L’église, comme dans les autres paroisses, est fermée ; on dit qu’on a enlevé les tuiles et Saint Didier, après être devenue Peyrol, deviendra la commune de Jastres jusqu’en 1818, l’année de Waterloo.

Je voudrais attirer l’attention sur le rôle de l’église au sujet de la justice lorsque des faits graves (crimes etc.) se produisaient. A l’époque, il n’y avait pas de commissaires enquêteurs et très peu de gens d’armes (gendarmes). Pour savoir ce qui s’était passé, on avait recours au monitoire qui était une réunion religieuse dans l’église pour la recherche de la vérité. Le prêtre demandait à ses fidèles ce qu’ils savaient, ce qu’ils avaient vu, entendu, ouï dire. Il s’installait en chaire avec un cierge allumé et ordonner aux gens d’aider la justice. Il demandait cela devant le tabernacle, devant Dieu. S’il avait l’impression que par peur ou tout autre sentiment, les fidèles ne voulaient pas parler, il lançait le cierge dans la foule, comme on lance l’anathème, l’excommunication. La population était fondamentalement croyante, elle vivait par sa foi et pour sa foi. Elle était très sensible à ces appels.

On a ordonné des monitoires jusqu’en 1793. Napoléon a bien essayé d’y revenir mais tenu pour responsable de la mort de Pie VI à Valence et excommunié par Pie VII, il ne pouvait pas avoir l’appui du clergé et cela ne put fonctionner.

L’EGLISE ACTUELLE

Après la Révolution, l’église de Labot était ruinée à son tour. Une délibération du Conseil municipal constate que « ruinée par la fureur révolutionnaire, les fidèles qui y sont assemblées sont en danger » et que la voûte pousse les murs. Une aide du gouvernement de 920 franc fut accordée pour les réparations nécessaires ; elle servit sans doute à l’érection du pilier au milieu de l’église, qui existe encore aujourd’hui au milieu de la cave d’Huguette Faure, et à la construction des contre-forts très lourds élevés contres les murs pour empêcher de s’ouvrir davantage en surplomb.

Mais la décision est prise de construire une église nouvelle ainsi qu’un presbytère et en 1822 le maire Saladin présente les plans du nouvel édifice. Il sera construit sur un terrain donné par Monsieur Joseph Delent, au milieu de ses propriétés, pour faciliter l’accès au cimetière. Une souscription volontaire rapporte 9 207.20 francs. L’église construite, Monsieur Delent, que l’on a sans doute fâché, s’aperçoit que les ouvertures de l’église et de la cure donnent directement sur ses propriétés, que l’escalier qui permet d’accéder à l’étage du presbytère aboutit sur son terrain, ainsi que la porte du cellier. Il somme la commune de fermer toutes les ouvertures de l’église et de la cure, rendant l’église inutilisable et la cure inaccessible en barricadant l’escalier. Le Maire, furieux, demande à Charles X d’exproprier les terrains voisins. Il fait dresser à cet effet un plan très précis de Labot que nous avons aujourd’hui à la mairie. Le roi refuse l’expropriation. Que faire ? Le Maire et Monsieur Delent sont tellement dressés l’un contre l’autre qu’aucun contact n’est possible entre eux. Il est évident qu’il faut négocier.

Monsieur Saladin démissionnera et sera remplacé par le dernier représentant des seigneurs de Saint Didier, Hippolyte Fleury François de Valleton. Ils parviendront à un « traité » signé devant Maître Mestre, notaire à Aubenas, qui échangera la vieille église, le vieux cimetière contre le droit de regard direct des fenêtres et vitraux, l’accès à l’escalier de la cure, une partie du cimetière nouveau et le jardin du presbytère.

Cette affaire invraisemblable était donc terminée et l’évêque Monseigneur Bonnel pouvait enfin nommer un curé résidant à Saint Didier. Je ne peux pas terminer ce passage de l’histoire de notre commune sans signaler que le petit-fils de Monsieur Delent, Hilarion, notaire à Aubenas, abandonnera son étude pour entrer dans les ordres religieux à la Grande Chartreuse.

Il donnera à la paroisse tous les bien qu’il possédait à Saint Didier dont sa maison familiale qui servira longtemps d’école libre de fille. Elle est aujourd’hui un immeuble loué par la paroisse.

Cette église, après sa construction, était une grande pièce rectangulaire ; on y a ajouté très vite les deux chapelles ont la construction, vue de l’extérieur, semble d’assez mauvaise qualité. En 1892, Henri Rouvière est nommé curé de Saint Didier. Il décide de faire construire un clocher afin que notre église ressemble à toutes les autres. Il fera dessiner un plan ambitieux, organisera une souscription à laquelle il participera généreusement avec son argent personnel. En 1902, le clocher est terminé, dans sa forme actuelle et en 1904, ce curé bâtisseur qui n’avait pas une forte santé meurt. Il laissait à d’autres la construction de la flèche dont il avait les plans dans ses tiroirs. Elle ressemble à celle de Lussas.

Je pense que la Mairie possède une photo du lendemain de l’inauguration ; on y voit encore une échelle dans le clocher, les rabats sons ne sont pas encore installés, ni la porte du tambour, ni la fenêtre de la tribune, deux mats devant la porte très hauts avec étendard qui flotte au vent et sans doute l’abbé Rouvière, devant la porte, appuyé sur un tas de pierre bien arrangées. On peut y voir aussi que la place de l’église, achetée en 1833, est toute plantée de mûriers.

Les églises successives de Saint Didier n’avaient jamais eu de clocher ; il a fallu attendre 1902 pour avoir un clocher. Aujourd’hui, nous avons un clocher, un presbytère et pas de prêtre. Mais l’Esprit souffle où il veut. Qui vivra, verra…

Jean LANTUS

On ne peut pas parler des années de la fin de la guerre et de la Libération sans citer le café Saunier. Les moyens de locomotion étaient plus que rares. Les gens qui voulaient s’amuser ou passer leur temps restaient au village, les jeunes allaient à la rivière, au Rocher de Jastre, puis ils revenaient là pour jouer aux boules.

Ils faisaient deux jeux de longue (lyonnaise). Les plus vieux jouaient aux cartes dans la salle. De ce jeu de boule, j’ai un souvenir terrible. Nous étions en 1940, j’avais 12 ans, nous faisions une partie et, appuyé à l’alambic, le long de la route, un jeune homme que tout le monde connaissait : « C’est le Paul Rourissol, il part demain pour le front, il est dans un régiment de blindés. » J’étais terrorisé, je le voyais dans une caisse d’acier filer sur les rangs ennemis. Je n’aimais pas l’idée de mourir enfermé, mourir peut-être, mais à l’air libre. On ne l’a jamais revu dans la Plaine et son nom est gravé sur le monument aux morts…

Beaucoup d’hommes étaient là, toutes générations et toutes opinions confondues. Les femmes restaient encore à la maison. Il faut dire que la patronne, la Marie, était très accommodante. Lorsque nous revenions de nous entraîner pour le foot au quartier grenouilles, il nous arrivait de lui demander : « Marie, on a froid, fais-nous un vin chaud. » Elle refusait toujours d’abord, puis si nous insistions, elle prenait une casserole, une ou deux canettes de vin, une poignée de sucre, qu’elle mettait sur le feu. C’était âpre, on faisait la grimace pour le boire. C’était notre luxe, dans nos moyens, car elle ne nous demandait pas grand-chose.

Lorsqu’il pleuvait ou qu’il faisait froid, tout le monde rentrait dans la salle. Toutes les tables étaient prises et la belote était reine. Mais pour ces paysans habitués au grand air, l’inaction physique ne durait pas longtemps. Quant la soirée s’avançait, tout à coup quelqu’un réclamait :

« Si on mangeait une poêlée de poissons ? »

« Marie, fais nous frire une poêlée de poissons.

– Ah non ! J’ai autre chose à faire.

Allez, va, fais nous ça, on a envie.

D’abord j’en ai point de poissons.

Tu crois que tu en as point ? Viens voir. »

Là, on passait à la cuisine et dans la cuisine une porte donnait sur un petit appentis. On ouvrait la porte et on trouvait un ou deux paniers de poissons. Ceux qui avaient demandé ça, savaient que dans la nuit les filets n’avaient pas chomé. Quelques spécialistes les vidaient et la Marie les faisait aussitôt cuire.

Il faut dire que l’ambiance était du tonnerre d’autant plus que le père Ribeyre, Maire, commandait : « Marie, mets une bouteille sur chaque table. C’est moi qui paye ; » J’étais surpris par une gaieté que je ne connaissais pas et plus encore par la suite. Paul, c’était un réfugié de l’Est de la guerre de 14 qui n’avait pas regagné son village de Lorraine et était resté à Ville comme ouvrier agricole. « Paul ! Ce soir on défile » et il partait à la cuisine chercher tous les couvercles et autres ustensiles qui s’y trouvaient ; il s’en servait de cymbale, Albert faisant la grosse caisse, et commençait un défilé autour de la table ronde du milieu.

Il arrivait qu’une plaisanterie trouble un moment la fête. Je me souviens d’une d’elle.

« Paul, tu sais que les gendarmes font une enquête ; je crois que c’est toi.

Ah bon ? Qu’est ce que j’ai pu faire ?

Dimanche dernier, tu es allé p…. en face, contre la grange.

J’en sais rien, en tout cas, il faisait nuit.

Peut-être mais tu ne t’es pas assez caché, il y en a qui t’ont vu et ils se sont plaints. »

Paul avait le moral suffisamment solide pour que le trouble ne dure pas plus de quelques minutes.

Après une soirée comme celle-là, les femmes de la Plaine pouvaient s’attendre à l’habituel « qu’est ce qu’on s’est régalé, hier soir, chez la Marie ; » Il est vrai qu’elle était bonne cuisinière mais pour sa friture, elle avait une technique, assez de sel et bien griller, si bien que tout était rôti ; on mangeait tout, la tête, la queue, les arêtes. Mais bien sûr, il y avait aussi l’ambiance, et le prix était plus que raisonnable.

Dans ces années de misère, Aubenas était devenu une ville de garnison de l’armée allemande. Il arrivait, le dimanche, que quelques soldats viennent prendre une table et passent l’après-midi. Ils venaient noyer leur désespoir car ils savaient que leur avenir était le front russe et ils n’aimaient pas ça. Le soir, après l’appel, la police militaire venait avec des side cars ramasser le long de la route ceux qui, trop ivres, n’avaient pas pu rejoindre leur caserne.

Je me souviens d’un dimanche après-midi, quelques soldats étaient là. Tout à coup, peut-être pour payer une consommation, l’un d’entre eux, complètement saoul, se met à insulter notre Gustou, et sort sa baïonnette qu’il avait toujours à la ceinture, lui court après ; lui se sauve, surpris, à la cuisine en criant « Marie, Marie, téléphone aux gendarmes », rentre et ferme la porter. L’autre, avec sa baïonnette, donne un grand coup dans les carreaux et les petits bois tombent en morceaux, en même temps un coup de pied dans la porte qui s’ouvre, et notre cafetier put s’échapper presque à quatre pattes. Les camarades du soldat, voyant que l’affaire tournait mal, l’ont calmé et fait remonter à Aubenas. Peut-être une demi heure après, un caporal et un soldat, en vélo, sont venus voir ce qui se passait. On leur a expliqué que tout le monde était reparti à Aubenas. Le lendemain, le soldat est venu s’excuser et payer les dégâts.

A la Libération aussi, les gens de Saint Didier qui connaissaient les nouvelles nationales par la radio, venaient au café pour se renseigner sur les événements locaux. Ce café et ses propriétaires ont tenu à cette époque quelque chose qui devait ressembler au forum des Romains. Les gens du village s’y côtoyaient, parlaient, réglaient des affaires d’eau, de chemins, de voisinages, tout en s’amusant ou en se disputant, parfois sévèrement.

Le café était au centre de la vie communale, elle tenant la cabine téléphonique publique rendait d’énormes services en prévenant toujours les personnes appelées, au besoin en se déplaçant elle-même à n’importe quelle heure. Je me souviens de la naissance de mon fils ; il devait être dix heures du soir, la maison était fermée ; on tape aux persiennes : « N’ayez pas peur, c’est moi, on vient de téléphoner de la clinique ; Annie a accouché ; c’est un garçon. « Elle savait que la nouvelle ferait plaisir et qu’elle n’avait pas hésité à venir l’annoncer alors que la nuit était déjà tombée. Lui courtier en fruit, légumes et vins faisait vendre les marchandises que les paysans produisaient. Il avait beaucoup d’autres activités, la pêche comme beaucoup de gens de la Plaine, les filets séchaient souvent sur les murs du jeu de boules, la chasse lorsque l’hiver, le vent d’est chassaient de leurs champs de blé des nuées d’alouettes qui s’abattaient sur la moindre trace de verdure dépassant de la neige, affamées et épuisées. Quels souvenirs que ces journées de grand froid. Il y avait aussi cet alambic qui fonctionnait après les vendanges jusqu’à épuisement du marc et les arrosoirs d’eau de vie qui disparaissaient dans les vieilles voûtes du vieux village. Il n’y a jamais été pris, preuve d’un certain savoir faire.

Ils ont tenu ce café toute leur vie. Beaucoup de clients savaient où ils tenaient leur argent dans le petit réduit où nous avions trouvé les poissons, sous une boîte, à portée de voleurs débutants. Ils n’ont jamais été volés, ce qui aujourd’hui semble invraisemblables. La population les aimait puisqu’elle a fait d’Auguste Saunier le maire de la commune.

Ce café a fermé, on ne l’a pas remplacé. Autre temps, autre mœurs. Mais je ne peux l’évoquer sans une nostalgie certaine et sans qu’une multitude de souvenirs ne se bousculent dans ma mémoire.

Jean LANTUS

Avec ses grottes chambrières, de la soie, du figuier qui ont toutes leur histoire, la falaise de Jastres, qui limite superbement l’horizon de notre plaine, a marqué la vie de nos grands-parents. Si aujourd’hui elle est abandonnée, à part la crête de la falaise que les marcheurs ou promeneurs fréquentent pour admirer de là-haut ce panorama remarquable. Le temps n’est pas si lointain où tout l’hiver, les hommes de St Didier passaient leur journée sur sa forte pente à couper des chênes verts pour faire des fagots qui étaient très appréciés des ménagères ; leur bois avec les feuilles qui restaient accrochées brûlaient en pétaradant, dégageant une chaleur intense. Ces fagots étaient recherchés aussi par les boulangers qui, avant la guerre de 14, faisaient seulement cuire le pain. Il avait été pétri et moulé à la maison familiale.

Jusqu’à la guerre de 39, ses pentes retentissaient des coups de haches et des chansons des hommes qui arrivaient là de bon matin avec la musette pour les repas et jusqu’à la nuit. Ce travail n’était pas sans danger, au moins en période de dégel, lorsque le soleil faisait détacher les pierres que le froid avait fait éclater. Et en janvier 1801, notre curé note « j’ai enseveli ce jour Etienne Bourdelin, 60 ans, écrasé par une grosse pierre tombée du Rocher de Jastres ».

Notons aussi au Nord du Pas du Renard, la présence de la pierre du Midi, un rocher éclairé par le soleil à midi juste et que tous les ans une équipe de la Plaine allait peindre en blanc. Une horloge représentait un investissement considérable et seules les bonnes maisons pouvaient en acheter. On vivait donc à l’heure du soleil.

Ayant eu l’occasion d’emmener un groupe d’enfants visiter l’Oppidum, je n’ai pu m’empêcher de leur raconter ce que me disait Aimé Court de Millet. Le onze novembre 1918, une jour que notre mémoire n’oubliera pas, il était là-haut sur la falaise et il coupait du bois avec son oncle, et, tout à coup, vers les onze heures, les cloches d’Aubenas se sont mises à sonner, suivies de celles de St Didier, alors que nous n’avions par de curé, parti à la guerre lui aussi, St Etienne, St Sernin, St Privat, le Pont ; dans tous les clochers, un carillon maximum, un branle où on sentait que les sonneurs mettaient tout leur cœur, toutes leurs forces et qui dura longtemps, très longtemps. « Nous attendions cela depuis longtemps. Nous avions vite compris que c’était la fin de la guerre, la fin des tueries. Avec mon oncle, en courant à se briser les jambes, nous avons traversé le pont, tout le monde était sur la route, tous pleuraient, s’embrassaient… c’était fini ; ceux qui n’étaient pas morts ne mourraient pas, ils reviendraient ». Personne ne parlait de victoire, avec 49 jeunes hommes morts, il n’était pas question de victoire mais bien de fin des combats, d’armistice.

Et j’ai fait remarquer aux enfants qu’Aimé Court était né en 1908 ; il avait donc 10 ans. Que se passerait-il aujourd’hui si des enfants de 10 ans couraient sur notre falaise ? On appellerait vite la sécurité civile… et pourtant les mères de l’époque aimaient leurs enfants autant que celle d’aujourd’hui. Elles savaient qu’ils connaissaient parfaitement leur environnement et ses risques et elles n’avaient pas du tout conscience de les mettre en danger. Les hommes, absents, il fallait toute l’énergie des enfants, des vieux et des femmes pour traverser cette période maudite.

Le pourrions-nous aujourd’hui ?

Jean LANTUS

Tout près de la Rotonde, à Aubenas, au siècle avant-dernier, un rôtisseur avait installé ses fourneaux, et, pour évacuer la chaleur et les odeurs trop fortes de sa cuisine, il avait enlevé un carreau à une fenêtre qui donnait sur la rue. Beaucoup de gens se régalaient au fumet qui, par là, se répandait dans l’air.

Un pauvre hère en particulier venait là tous les jours ; il laissait son maigre quignon quelques minutes devant la fenêtre pour qu’il s’imprègne de ces vapeurs fortes. Le patron, qui voyait ce manège d’un mauvais œil, se précipite à son arrivée et lui demande une pièce de monnaie parce qu’il utilisait les odeurs qui s’échappaient de ses fourneaux. Et le mendiant refusait toute participation puisqu’il ne consommait rien. La dispute grandissait, les curieux se rassemblaient autour de la fenêtre, les uns approuvaient le pauvre, les autres, le commerçant.

Comme les positions ne changeaient pas et que le ton montait, on décide de faire appel à un bonhomme qui passait par là et que l’on disait même un peu simplet. On lui explique la situation ; il écoute très attentivement, réfléchit un moment puis il demande :

« Vous me voulez donc comme arbitre, comme juge ? ».

« Oui, vas-y, parles, nous t’écoutons ».

Et notre « juge » demande au pauvre de lui donner une pièce. Le rôtisseur souriait ; il pensait avoir gagné. Le pauvre ne voulait pas donner sa pièce, il craignait de ne plus la revoir. « Donne ! » Et notre pauvre s’exécute. Le « juge » prend la pièce, l’examine sur ses deux faces, prend son temps puis il la lance en l’air. Elle tombe sur le trottoir en tintant clairement ; ainsi quatre fois de suite, toujours avec le même cérémonial, très lentement, avec le même son. Si bien que des curieux commençaient à perdre patience, murmurant que ce juge amateur n’était peut-être pas bien sensé. Mais le juge avait décidé de conclure : « Vous m’avez voulu comme arbitre, hé bien voici mon jugement : il est vrai que cette personne a utilisé les vapeurs de la rôtisserie mais les rôtis sont entiers, il n’ont pas été touchés. J’estime que les odeurs ont été payées par le tintement de la pièce sur le trottoir et que les deux parties sont quittes l’une envers l’autre. Je rends donc la pièce à son propriétaire ».

« Je vous salue Messieurs » et il continua sa route sous les yeux ébahis des badauds.

Jean LANTUS

Notre paroisse de St Didier a connu plusieurs familles de seigneurs. Les plus anciens dont j’ai retrouvé la trace seraient les Cocchi, Loys de Cocchi. Leur demeure serait celle qui possède la magnifique fenêtre à meneaux et les deux petites ouvertures avec un linteau marqué par une belle accolade. Taillées dans un grès très dur, elles ont traversé les siècles, sans que ceux-ci les usent ou changent la couleur de la pierre. Les Cocchi étaient les bayles des biens des Dames de Lavilledieu, les gérants. Ils étaient là en 1460, tout de suite après Jeanne d’Arc, brûlée vive en 1431. Ils ont disparu de St Didier sans que l’on sache à quelle date.

Lors d’une visite du village, notre secrétaire de mairie a découvert, gravée sur une énorme pierre d’angle une magnifique croix qu’elle a pu identifier comme une croix de Malte, sans doute la preuve que le propriétaire était un chevalier de l’Ordre de Malte, ordre religieux et militaire, qui existe encore. Nous avons été très surpris de cette découverte et une personne qui participait à la visite a pu dire « j’ai passé là toute ma vie, je ne l’avais jamais vue et maintenant quand je passe, je ne vois qu’elle. » Nous l’appellerons la croix de Florence, du nom de son inventrice. Cette croix, au carrefour de deux chemins, entre la maison à meneaux et l’Eglise de ces temps serait une marque pour indiquer aux pèlerins qui partaient pour St Gilles ou qui remontaient vers le Puy qu’il y avait là, près de cette pierre, un refuge pour les passants où ils trouveraient un peu de nourriture, des soins s’ils en avaient besoin et s’ils venaient à mourir dans ces lieux, ils seraient enterrés dans la terre bénite d’un cimetière chrétien.

La famille Cocchi, parfois nommée Cuoq, disparue, les Colombiers de la Ginestière ont dominé notre plaine pendant longtemps, sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Leurs propriétés étaient ce que nous appelons de nos jours le domaine du Bosquet avec en plus le quartier des Bois. Il est exploité aujourd’hui par la famille Harder. Ils étaient protestants et participaient activement à toutes les négociations des guerres de religions de 1562 à 1628, et à la construction du temple. C’était une famille aisée qui demeurait à Aubenas, à l’angle de la rue Jean Jaurès et de la place du Château. L’habitation a une porte monumentale et une cour intérieure qui n’ont pas beaucoup changé depuis.

La fin de la famille Colombier de la Ginestière est dramatique. Le père s’était endetté pour donner une belle dot à son fils (le fils en question est la seule personne à avoir osé se faire appeler Monsieur de St Didier). Il est décédé brutalement laissant derrière lui trois filles, qui semblent incapables de gérer les biens de leurs parents. On leur conseille donc de vendre le domaine de la Ginestière pour désintéresser le créancier. Ce qu’elles font. Elles vendent à Monsieur Tailland en 1730. Mais après la vente, des conseillers leur disent : « Vous n’avez pas vendu votre domaine, vous l’avez donné. » De là s’engage un procès que nous appellerions aujourd’hui « pour abus de faiblesse » et pendant dix ans, les hommes de loi, les experts vont venir visiter, expertiser, se disputer. Finalement elles gagneront le procès en 1740. Les frais de justice sont considérables et elles ne récupéreront pas grand-chose. Pendant le procès, une des sœurs décèdera.

J’ajoute que le domaine avait pris le nom de Ginestière à cause de la végétation naturelle de la propriété qui était couverte de genêts. Que sont devenues les deux sœurs ? Nous n’en savons rien, peut-être le couvent ? Mais on avait installé à la maison Valeton, derrière la porte du même nom, une association féminine d’un genre particulier ; après la mort de leurs parents, des demoiselles de bonne famille, refusaient de vivre dans la maison de leur frère aîné dont la femme, trop souvent, les considérait comme de vulgaires servantes ; elles ne voulaient pas non plus rentrer au couvent estimant qu’elles n’avaient pas du tout une vocation religieuse. Alors elles avaient créé une maison commune où elles mettaient ensemble tous leurs biens, elles testaient les unes en faveur des autres, et menaient ainsi une vie communautaire sans règlement autre que la volonté ou la nécessité de vivre ensemble. Cette fondation fut aidée par Marie de Modène d’Ornano.

Après le départ des Colombiers en 1730, sous Louis XV, les seigneurs de St Didier seront les Valetons, alliés au seigneur d’Aubenas, les Montlaur. Il s’agissait d’une vieille famille de notaires et d’historiens. Ils nous sont laissé des relations remarquables sur les guerres du XVIIème siècle. Ils nous ont donné de nombreux capitaines dont un qui commandait la tour de Ville avec ses 85 soldats. Un des premiers curés de St Didier est un François de Valleton nommé en 1563 en remplacement d’un de Gaude décédé. Et en 1626, c’est encore un Valeton prêtre avec un Gaude, ancien curé, qui grimpera le Pas du Renard au Rocher de Jastres, avec ses enfants de chœur. Ils vont recevoir la dépouille mortelle du maréchal d’Ornano, mort dans les prisons du roi et de Richelieu à Vincennes. Ils l’attendront en haut de la côte de l’Echelette en récitant et en chantant les prières des morts.

Ils habitaient depuis 1606 à Aubenas derrière la porte Valeton une maison dont la façade, la cage d’escalier et la porte sont parfaitement conservées. La grande ferme de St Didier leur appartenait lors de la révolte du Roure en 1670 puisqu’une demoiselle de Valeton est marraine d’un Vidal, sans doute son fermier, et en 1709, un Jean Barrac, rentier de Monsieur Valeton décède (registres paroissiaux de St Didier). Il est donc raisonnable de penser que ce terroir a donné son nom à la famille qui le possédait depuis longtemps. Au début, ce domaine s’appelait domaine de Bouïsset, devenu par la suite domaine de Boisset, transformation précieuse d’une appellation locale. Les Valetons ont pesé sur les affaires de la commune jusqu’à leur départ en 1833.

Pendant la Révolution, les Valetons sont venus habiter leur maison de campagne à St Didier où ils se font oublier. Le grand-père mourra en 1812. Il sera inhumé à Aubenas, peut-être dans l’église à droite de la tombe des Montlaur, devant l’autel, bien que le cimetière de Bourgneuf existe depuis 1793. C’est dans cette maison de campagne que son fils Hyppolite Fleury François réunissait en grand secret, les autorités religieuses, Monseigneur d’Avain, évêque de Vienne, et M. Vernet, futur évêque de Viviers, pour réorganiser le diocèse que la Révolution avait complètement déstructuré. Malgré une surveillance intense du Préfet de Napoléon, Charles Antoine Caffarelli, ils ne furent jamais pris.

Mais la Révolution, en vendant les biens des de Vogüe, leur avait enlevé toutes leurs occupations qui étaient la gérance de ces biens considérables. Ils en tireront les conséquences en vendant en 1833 tout ce qu’ils possédaient dans la région.

Nous notons en 1819 le mariage de Françoise Clotilde de Valeton. Ce fut certainement le plus grand mariage jamais célébré dans l’église du village, aujourd’hui cave de la maison d’Huguette Faure. Les plus grands de France y ont participé avec les plus beaux carrosses et les plus belles toilettes jamais vus dans notre commune.

Ils sont donc partis en 1833, nous laissant dans ce quartier de Valeton la grande et belle demeure que l’annuaire de l’Ardèche 1900 appelle Le Château. Elle a été achetée par la famille Bouchard avec les terrains attenants. Il semble qu’ils ont voulu faire de ces lieux une usine à soie, cela expliquerait cette grande voûte contre la maison qui est restée sans utilisation. Mais surtout les Bouchard qui étaient des meuniers, avant d’être des mouliniers, ont voulu continuer l’exploitation d’un moulin à eau et à farine.

Il n’existait pas depuis le Pont d’Aubenas jusqu’au fond de St Pierre de moulin pour moudre ou monder le blé et l’orge. Et la place du fond du parc de Valeton était donc un excellent endroit. Ce moulin était entraîné par de l’eau amenée par une canal perché sur le très haut mur nord du parc ; ce mur était donc un aqueduc mais, placé à l’extrémité du canal de La Prade, après les arrosages des prés et les prises des mouliniers, il était souvent à sec. Ils ont donc utilisé un aqueduc voûté et caladé qui prenant l’eau directement à la rivière permettait de travailler plus régulièrement. Le moulin ne tourne plus depuis longtemps mais son emplacement et la bâtisse ont conservé le nom de la roue. Il a servi ensuite de lieu de rendez-vous pour les chasseurs.

La famille Bouchard est à son tour ruinée par une faillite financière qui l’obligera à vendre tous ses biens. Le « château » des Valetons fut racheté par deux mouliniers, Gouy et Cuchet. La maison de maître par Gouy grand-père de Georges Plantevin qui y demeure aujourd’hui et les bâtiments de la ferme par Cuchet qui les a revendus à M. Armand dont les petits enfants habitent encore la maison.

Cette roue hydraulique qui ne tourne plus depuis longtemps a laissé des souvenirs nombreux dans la mémoire de nos anciens. Ces grandes fermes employaient beaucoup de saisonniers du pays ou des Cévennes, magnarelles, faucheurs, vendangeurs s’y succédaient au rythme des saisons. Les maisons de maître étaient entretenues par des valets et des chambrières. Toute cette jeunesse réunie se cherchait des amitiés, des sympathies. Des amourettes naissaient et bien des couples se formaient. Les ruines de la « roue » dans un coin isolé et tranquille du parc les favorisaient. Ah si ces pierres pouvaient parler ! Ah si nos grand-mères avaient voulu nous raconter ! D’après Louise Bonnefoy qui était née dans la ferme du « château », ces ruines étaient très fréquentées et beaucoup d’anciens ménages avaient la « roue » dans leurs souvenirs.

Ensuite, le mariage célébré, on allait voir une personne influente pour se faire embaucher au Teil, pour travailler au chemin de fer ou à Lafarge au ciment. Puisque j’ai parlé d’elle, voici une histoire de ma Louise. Un jeune homme était descendu de sa montagne pour la foire de novembre à Aubenas. Il devait se marier bientôt. Il était venu faire quelques emplettes pour son ménage. Il avait été surpris parmi tous les marchands par un qui vendait des citrouilles :

– Qu’est ce que c’est ça ?

– Ça c’est un œuf de mule, tu l’enterres dans la paille et il éclora.

– Et c’est cher ?

Ça n’était pas trop cher et notre ami se voyait déjà sur sa mule avec sa femme en amazone derrière. C’était son rêve d’amoureux. Il continua son chemin mais après midi en repassant devant le marchand, il achète l’œuf et le met dans une boge, un grand sac et il retourne à la maison. En sortant d’Aubenas, sur les grands près en pente du pont, il s’arrête pour manger la pièce de pain qu’il avait pris pour son repas. Il pose sa citrouille à côté de lui et s’endort un peu. Mais la citrouille glisse, roule la pente ; elle le réveille mais il ne peut que la voir bondir sur la pente et s’écraser contre un mûrier en bas. Un lièvre qui dormait sous l’arbre, réveillé en sursaut, se sauve à grands bonds. Et notre ami de jurer : « Putain de marchand, voleur ; c’était pas un œuf de mule, c’était un œuf de lièvre ».

Jean LANTUS

La première trace de Saint Didier dans l’histoire locale est une Charte de 1084 par laquelle Pons, premier seigneur d’Aubenas, cède au monastère Saint André de Vienne l’église de Saint Didier : c’est de là que viendra le droit pour les abbesses de Lavilledieu de nommer les prieurs curés ; en 1272, Pons IV de Montlaur donne par testament à notre église, un calice de cent sous Viennois.

En ce temps là, Saint Didier, comme tout le Vivarais, dépend de l’empire germanique des Habsbourgs. Un revenu important de l’évêque de Viviers était les mines d’argent de Largentière convoitées et menacées par les comtes de Toulouse.

La protection des Habsbourgs étant trop lointaine et toute théorique, l’évêque de Viviers signera un traité à Vincennes en 1308 avec Philippe le Bel et Saint Didier comme tout le Vivarais deviendra et restera toujours français.

De 1350 à 1450, la guerre de cent ans amènera son cortège de famine, de peste et d’insécurité.

Une compagnie d’anglais pillards s’installera à Jaujac vivant impunément de rapprises et de vols.

En 1562, début des guerres civiles et religieuses. Les habitants d’Aubenas élisent des conseils Huguenots qui décident de faire raser les églises et couvents (bas les murs). M. de MODENE quitte le château en 1580. La ville est reprise par les catholiques en 1587 puis réoccupée par les protestants en 1594. Certains disent que l’église de Saint-Didier a été ruinée en 1580. Il ne restait donc plus que la chapelle au milieu du vieux cimetière de Labeau qui est signalée sur le plan de 1828 à la Mairie. L’Edit de Nantes en 1598 permettra à M. de Modene de revenir mais la paix ne s’établira qu’en 1629 avec la prise et le sac de Privas.

Un lieu de culte sera installé à côté de la chapelle et doté par Suzanne de Modene, prieuré de Lavilledieu, d’une cloche baptisée en 1632 qui se trouve encore dans notre clocher et qui sonnait les baptêmes il n’y a pas si longtemps.

Jusqu’à la révolte de Roure en 1670, il n’y aura pas en permanence de desservant et c’est seulement depuis cette date que sont tenus régulièrement les registres d’Etat Civil.

Mais on ne peut passer la date de 1670 sans parler de la terrible révolte de Roure.

Les impôts étaient très lourds et voici qu’on parle d’en créer un nouveau sur toutes les marchandises (comme notre TVA moderne) et surtout une taxe sur les naissances, tant pour garçon et la moitié pour une fille !!! Ce n’était pas vrai, paraît-il, mais la rumeur l’affirme. Un cavalier arrive de Montpellier, on croit que c’est pour affermer la nouvelle taxe… Les femmes de Saint Antoine l’insultent puis lui jettent des pierres. Il se cache dans une maison que la population assiège, il s’enfuit par le toit. On sonne le tocsin, c’est la Jacquerie. Aubenas reçoit jusqu’à 8000 révoltés qui se mettent sous les ordres d’un ancien militaire : Jacques Roure.

Les autorités font semblant de négocier, le temps d’amener les troupes et une bataille a lieu à Lavilledieu près de la Gladuegne.

Au premier coup de fusil, les troupes de Jacques Roure s’enfuient et c’est le massacre des pauvres gens qui se cachent où ils peuvent derrière les rochers. Le Prince d’Harcourt rentre en vainqueur à Aubenas avec le Capitaine d’Artagnan par le chemin de Combe-Chaude, la Grande île et Saint Martin. Il empêchera le pillage de la ville pour préserver ses revenus, donnera deux jours à ceux qui se sont enfuis pour récupérer leurs biens, faute de quoi, tout serait vendue. Mais ses soldats resteront aussi longtemps qu’ils trouveront des vivres pour eux du foin pour leurs chevaux. Ils laisseront une fois de plus le pays exsangue.

Et nous approchons de 1789 ; depuis vingt ans Saint Etienne, Mercuer et Saint Didier demandent à s’administrer eux-mêmes parce qu’à Aubenas je cite : « le luxe, le faste et la volupté se sont introduits dans la ville où tout respire la dépense amenant des augmentations d’impositions insupportables aux malheureux habitants des campagnes. »

Le 22 mars 1789, l’ancien maire d’Aubenas, Cornuscle, battu aux élections à Aubenas vient à Saint Didier se faire élire député à l’assemblée de Villeneuve de Berg avec Jean-Louis Boyer et le 24 janvier 1790, Saint Didier est officiellement indépendant avec Boyer comme maire (ancêtre de la famille Pargoire) aidé par le curé de l’époque Boissin et un instituteur ancien militaire Rigaut de Villeneuve.

La Révolution devient anti-cléricale, le Maire doit trouver un autre nom pour sa commune qu’il appellera Peyrol, son domaine Peyrollet. Il est remplacé en 1793 par Jean Court (Aimé Court, bien connu dans notre commune en est un descendant) qui préfère le nom de Jastres.

La Commune n’a pas de ressources, elle essaiera de s’unir avec Saint Etienne puis on pensera à créer un octroi autour de nos trois villages mais tout est abandonné, l’impôt ne paierait pas le collecteur.

De 1800 à 1815 nous nous appellerons souvent « Jastres » ci-devant Saint Didier. L’église qui avait été fermée pour devenir maison commune rouvrira ses portes et l’abbé Boissin, curé depuis 1762 reprend son sacerdoce ; il mourra en 1815.

A cette date, Jean Court abandonnera ses fonctions de maire et sera remplacé par Hypolite Fleury François de Valleton ci-devant seigneur de Saint Didier et propriétaire très important.

Jean LANTUS

Elle porte la date de 1632. A quoi ressemblait notre village en ce temps là ; à une plaine mal drainée avec de mauvaises prairies parcourues par de tout petits troupeaux de moutons et de chèvres. Il avait ses trois hameaux Milhet, Labot et Saint Didier où le prieur curé avait sa demeure et son église, et qui étaient bien pauvres. Les habitants allaient travailler dans les grandes fermes du bord de la rivière.

Cette date marque la fin de ce qu’on a appelé « les Guerres civiles et religieuses ». Elles avaient commencé en 1562, lorsqu’Aubenas avait élu des Syndics protestants. Ils avaient tout de suite décidé de détruire les églises et les couvents hors les murs de la ville parce que cela pouvait servir d’appui et de base à des troupes ennemies ; Notre Dame des Plans fut démolie cette année là au Pont d’Aubenas ; on voit encore les ruines. L’église de St Didier subit de nombreux outrages.

Mais la guerre civile et les exactions des troupes de chaque camp amènent une effroyable famine et une épidémie de peste.

La misère est telle qu’on décide une cohabitation ; l’église d’Aubenas servira aux deux cultes. En 1585, Monsieur de Modène, seigneur d’Aubenas, abandonne son château.

En 1587 les catholiques reprennent la ville.

Le gouverneur d’Aubenas demande à deux jésuites de prêcher l’Avent ; ils restent dans les paroisses environnantes et dans la nuit du 5 au 6 février 1593 les réformés reprennent la ville ; les missionnaires refusent d’abjurer ; ils sont assassinés le dimanche 7 février 1593 : ils deviendront les Martyrs d’Aubenas.

Il est probable que l’église de St Didier a été abandonnée et ruinée à cette époque. Lors des visites de paroisses au lendemain de l’Edit de Nantes en 1598 par Monseigneur de l’Hostel, évêque de Viviers, il n’est pas question de St Didier ; on peut penser qu’elle n’existait plus.

Le Maréchal d’Ornano, nouveau seigneur d’Aubenas depuis la mort de son beau père, Monseigneur de Modène, qui était décédé après que son cheval eût glissé sur le pont levis du château et tombé avec son cavalier dans la fosse en dessous, conspire contre Richelieu et Louis XIII ; pris, il est incarcéré à Vincennes où il meurt en 1626. Sa femme, Marie d’Ornano, déjà veuve d’un premier mari mort à la guerre en Italie, n’a pas d’enfant ; elle va consacrer sa vie à la gestion de sa ville et à restaurer la vie religieuse. Il est probable que c’est à ce moment que l’église du village de St Didier sera abandonnée, remplacée par une chapelle qui sera restaurée au milieu du vieux cimetière. Cette chapelle, signalée sur un relevé cadastral de 1828, est sans doute beaucoup plus ancienne que celle de St Didier, elle n’a pas de presbytère et jusqu’à la Révolution, le budget d’Aubenas allouera au prieur curé de St Didier 60 livres pour son logement, tandis que Marie d’Ornano lui donnera la jouissance d’un terrain qui lui appartient à l’emplacement du camping actuel. Sa tante, prieure des Bénédictins de Lavilledieu, offrira à la paroisse la petite cloche en 1632.

Cette cloche qui sonnait encore les baptêmes il y a peu de temps porte le nom de sa « Marino », marraine en langue locale. Même chez les grands, à cette époque, la langue française était peu répandue et un voyageur anglais, Arthur Young, qui traversait Aubenas cent cinquante ans plus tard, se plaignait qu’il n’y avait pas dans cette ville une personne sur soixante qui parle le français.

On peut lire l’inscription I.H.S. MARIA SANCTE BENEDICTE ORA PRONOBIS. SUSANE DE MODENE MARINO, soit « Jésus Marie St Benoît priez pour nous. Susane de Modène Mariane.

Cette cloche depuis 1632 a toujours sonné les offices, les baptêmes, les mariages et les sépultures des gens de la plaine. Pour certains Court, Imbert, Gastour, Saunier, Sabaton et d’autres familles qui étaient là en 1680.

Cela représente une quinzaine de générations : peu de gens connaissent leurs aïeux de quatrième rang, alors le quinzième est vraiment bien loin. A ce niveau, les anciens de St Didier sont presque tous consanguins puisque cela peut représenter 30 000 ancêtres.

Elle annonçait les offices comme au théâtre avec trois sonneries, de un puis deux, puis trois coups tous les quarts d’heures. Elle a aussi souvent sonné le glas de Saint-Didier, toujours deux coups pour une femme, deux coups puis un pour un homme et tout ça jusqu’en 1838 où elle reçu dans la nouvelle église un renfort plus important avec une sœur plus volumineuse et plus musicale.

Pour arriver à son âge d’aujourd’hui, 367 ans, elle a dû échapper au ramassage de cuivre de la Révolution, de l’Empire et des Allemands sous l’Occupation en 1940.

Je suis sûr qu’ayant connu son histoire, nos concitoyens lui porteront une plus grande affection, même s’ils ne l’entendent plus. Aimé Court, notre ami regretté disparu l’année dernière, se souvenait du grand « branle » des cloches qui a accompagné le 11 Novembre 1918 ; il coupait du bois au Rocher de Jastre avec son oncle Auguste Moulin quand, vers onze heures, toutes les cloches de tous les villages alentours se mirent à sonner. Mais qu’est-ce qu’il arrive ? Ils ont compris très vite ; ils laissent le chantier et rejoignent Labot en courant. C’est bien vrai ! C’est fini ! La guerre est finie ! Ceux qui restent reviendront ! Les jeunes ne partiront plus I Quelle joie ! Ils n’étaient pas prêts d’oublier !

Dans son clocher, c’est un vieux terrain, espérant qu’elle restera encore longtemps là-haut. Nos anciens croyaient que le son des cloches protégeait de l’orage. Après tout, depuis si longtemps, elle veille peut-être sur nous.

Jean LANTUS

Avant et pendant la Révolution Saint-Didier était un “cul de sac” à l’écart des grandes voies. La route de Villeneuve passait par l’Echelette et Pont d’Aubenas pour les véhicules attelés. Les piétons traversaient l’Ardèche au gué de Saint-Pierre et continuaient par la route de Combe chaude. Napoléon aurait souhaité améliorer ces communications, mais il y eut Waterloo 1815.

En 1818, un projet prévoit un tracé de route au milieu du village de LABEAU. Ce projet est accepté.

Les maisons Delent, aujourd’hui Helly, Sabaton (Arnaud), Saunier sont coupées en deux. Une façade est reconstruite le long de la route. La construction du pont est prévue et après de nombreuses discussions, le pont sera érigé à l’endroit où l’Ardèche est la moins large et à égale distance du Rocher de Jastres et de Saint-Didier.

L’entreprise Mignot d’Annonay le construira après une adjudication du 31 mai 1830. Les constructeurs durent acheter les terrains, démolir les maisons etc… Jusqu’à la limite de Saint-Didier. L’équipement s’occupa du reste jusqu’à Ponson. Le pont fut construit « avec du fil de fer » (traduire avec des câbles). Les travaux durèrent 13 mois environ et le 13 juillet 1831, les essais eurent lieu. L’entreprise avait financé les travaux et un péage fut demandé aux usagers. Les péages étaient encaissés par une famille de Pontonniers installée à l’entrée du pont. Les droits perçus étaient trop élevés et les gens du coin continuaient à utiliser le gué.

Les chemins de fer vont changer tout ça et le transport des marchandises se fera par train. Les péages diminuant, donc moins rémunérateurs, le Pont de Ville est racheté par les communes environnantes et le péage supprimé.

Le vieux pont de bois donne vite des signes de fatigue et un nouveau pont est mis en chantier en 1934 par la compagnie des forges d’ALES. Il sera terminé en 1936. Les planards se rappellent des essais. Mais en avril 1993, « le pont de fer » donne des signes de fatigue et on constate la rupture de câbles. Il faut construire un autre ouvrage. Un pont provisoire est installé en amont. Le 10 juillet 1995, le nouveau pont (sans fil de fer, sans câbles) est inauguré. Toutes les autorités départementales sont là.

En leur époque les 2 premiers ponts furent le dernier cri de la technique. Le premier au tablier de bois et au support en fil de fer a duré 103 ans. Le second plus fier, presque arrogant avec ses arches de fer et ses poutres métalliques, ne vivra que 58 ans. Le troisième plus discret !!! Combien d’années faudra t-il pour le fatiguer ? Le remplacera t-on un jour ? Avec quoi ? Comment ? Qui vivra, verra…

Place à la NOSTALGIE…

Moi, je n’oublierai jamais le premier pont que j’ai souvent traversé enfant, alors que les rambardes étaient très basses et les poutres du tablier disjointes ; si bien que l’on ne pouvait voir la rivière au- dessous.

J’entends encore les grincements et autres bruits bizarres que provoquait le passage des charrettes et des voitures à moteur, ce qui ne me donnait pas une impression de sécurité. Mais je vois encore dans les eaux claires de la rivière des multitudes de poissons : truites, bardeaux, chabots… grouillant dans le moindre “gour” de l’Ardèche, alors que les pêcheurs à la ligne s’en donnaient à cœur joie et que la nuit les braconniers posaient leurs filets… li y a peu de pêcheurs, plus de filets et plus guère de poissons…. quand même !!!

Jean LANTUS

Notre église avait été conçue sans clocher. Arrivé dans notre paroisse en 1892, l’abbé Rouvière en commença la construction en 1894, avec uniquement l’argent des quêtes et des dons. Il était terminé en 1902 et en 1904 ce curé bâtisseur, qui n’avait pas une forte santé, mourait. Il laissait à d’autres la construction de la flèche dont il avait les plans dans ses tiroirs.

Nous avons voulu le visiter et voir ainsi la petite cloche offerte à la paroisse en 1632 par la sœur du seigneur d’Aubenas, Suzanne de Modène, lors de la reconstruction de l’église à la place de la maison Jaussent et sur les ruines d’une chapelle qui précéda celle de St Didier village, au bord du vieux cimetière.

Pour essayer de comprendre les événements en cette année 1632, nous avons refait l’histoire de France et du Vivarais à cette époque. Il est probable que c’est en 1600 que les premières pommes de terre furent plantées à Tournon. Les Espagnols de Christophe Colomb et Pizarre les ont rapportées du Pérou des Incas, avec les haricots, les tomates et le maïs. Mais il a fallu attendre la Révolution de 1789 et Parmentier pour que les gens acceptent d’en manger ; c’était pour les Ardéchois de la nourriture à cochon. C’est l’époque où la coqueluche est apparue et a fait mourir beaucoup de personnes à Aubenas. C’est aussi durant ces années que St Régis a parcouru le Vivarais en prêchant. Sa façon de rester avec les miséreux et de participer à leur malheur, inhabituelle en ces temps de conversion par l’armée, lui a valu l’auréole qui est encore aujourd’hui la sienne. Il est mort à LALOUVESC à 43 ans, en 1640.

Nous avons pensé aux Guerres de Religion commencées en 1562, à l’Edit de Nantes en 1598 et au bon roi Henri IV qui voulait que tous ses sujets puissent mettre la poule au pot le dimanche. Surtout nous avons pensé au destin si tragique de Paule de Chambaud, Dame de Privas. Elle était d’après les chroniqueurs de ce temps, très belle et très riche. Son mari mourut à la guerre en Italie, lui laissant trois filles.

Elle était la fille d’un grand chef huguenot de l’Ardèche et sa ville de Privas était entièrement protestante. Sa fortune et sa beauté faisaient accourir, pour l’épouser, tous les plus beaux partis calvinistes de France. Mais elle ne voulait pour époux que son voisin de l’autre côté de l’Escrinet, le baron de Lestrange, seigneur de Boulogne, catholique et même ultra, quel la population de Privas refusait absolument. Elle se maria en 1620 à St Etienne de Boulogne mais elle ne put retourner dans sa ville qui ne voulait pas d’un papiste comme seigneur. Après la prise et la destruction de Privas par Richelieu et Louis XIII en 1628, Paule ne régnait plus que sur des ruines où il était interdit d’habiter.

Son mari se lança dans la conspiration du Bosquet à St Etienne de Fontbellon, contre Richelieu en 1632. Pris et fait prisonnier à Privas, il fut mis tout nu, chargé’ de fer et promené dans Privas où ceux qui le voulaient pouvaient lui cracher dessus, l’insulter ou lui jeter des pierres.

Embarqué à Baix sur le bateau de Richelieu, il fut décapité à la hache au Pont St Esprit en présence de la population rassemblée. La belle Paule perdit tous ses biens mais ses filles purent les récupérer en épousant le mari que les autorités leur avaient choisi et elles le firent.

Après cette présentation nous avons monté les escaliers de la tribune et là, nous avons vu les bancs des chantres. Nous nous sommes souvenus de Régis Imbert, « lou Rég », son fils Valéry, de mon grand père, le père Ribeyre, et de quelques autres. Toujours à disposition dès qu’on avait besoin d’eux. Et quelle voix ! Quelle puissance ! Pour conforter mon jugement, j’ai demandé à deux anciens de St Didier leurs souvenirs. Le premier m’a dit quand ils étaient tous les trois, il fallait entendre le « Minuit chrétien » pour la Noël ; après quelques secondes de silence voulues pour faire valoir la différence, l’église tremblait, les vitraux jusqu’au fond des chapelles vibraient, ils n’avaient pas besoin de sono. Le second se souvenait des « Te Deum » qu’ils chantaient seulement dans les très grandes occasions. Il me semble qu’ils étaient tous les deux particulièrement sensibles à la majesté des grandes cérémonies.

Moi, mon souvenir, peut être un peu puéril, irait plutôt à des chants plus populaires et charismatiques comme le « chez nous soyez reine » du 15 août. Ils entonnaient avec leur puissance habituelle, bientôt repris par le chœur des dames et demoiselles en bas, s’ajoutaient aussitôt les voix juvéniles des filles de l’école et tout de suite, encouragés, emportés par un chant à l’unisson, tous ceux qui dans la nef avaient ou croyaient avoir un peu d’harmonie dans la gorge y ajoutaient leur grain de sel. Avec ma mère qui chantait elle aussi, j’étais là au cœur du cyclone, émerveillé. Avec eux pas question d’harmonium, le rythme, c’était eux le ton, c’était eux qui le donnaient. Et n’oublions pas que pour beaucoup, c’était là le seul contact avec une expression artistique, musicale ou autre.

Comme je disais à ces deux anciens « dommage, toutes ces choses sont passées comme l’ombre et comme le vent », je voulais dire sans laisser de trace, il m’a été répondu « qu’est ce que tu en sais » ? Tu regarderas la première voûte de l’église devant la tribune, elle est un peu fêlée, c’est peut être à cause d’eux. En tout cas, depuis qu’ils n’y sont plus, les fêlures ne s’agrandissent pas. » Et avec cette visite, nous leur avons rendu un hommage qu’ils ont bien mérité.

Continuant notre visite, nous sommes montés par les escaliers de bois, et nous avons ouvert la porte sur le dessus de la voûte de notre église. C’est toujours un étonnement de voir l’envers de la nef. Toutes ces grosses pierres plates, serrées les unes contre les autres, comme un troupeau de moutons qui « chôment » lorsqu’il fait trop chaud pour brouter. Ces pierres qui ne tiennent ensemble que lorsqu’on a planté la dernière celle du milieu, la clef de voûte.

Déposés là depuis longtemps, sans doute, deux drapeaux dans leur house, nous ont rappelé le vœu de Louis XIII qui, en 1640, avait fait du 15 août la fête nationale avec cérémonies civiles, religieuses et militaires. Cela a duré jusqu’en 1880, mises à part les brèves périodes de la Révolution, de l’Empire et de la Deuxième République.

En entrant dans le clocher, nous avons vu tout de suite l’horloge offerte en 1936 par Madame Victorine Chastagner de Ville. Elle a coûté 6 885 francs, presque aussi cher que le clocher qui a coûté 8 537 francs et beaucoup de travail bénévole.

Une merveille de mécanique en bronze qui pourrait durer aussi longtemps que l’église si les nouvelles techniques ne le rendait pas désuet. 1936 a aussi vu construire le deuxième pont de Ville et les épis sur la rivière pour le protéger.

Une merveille de mécanique en bronze qui pourrait durer aussi longtemps que l’église si les nouvelles techniques ne le rendait pas désuet. 1936 a aussi vu construire le deuxième pont de Ville et les épis sur la rivière pour le protéger.

Nous sommes montés au plus haut étage, là où sont les cloches. La grande au son puissant et chaleureux que nous connaissons bien, a été fondue à Lyon en 1838. Elle a pour marraine Aline Duport Verny et pour parrain JJD Saladin. Mais notre visite était surtout destinée à la petite, monument historique depuis 1942. Elle a été offerte à \a paroisse par Suzanne de Modène, prieure des Dames de Lavilledieu, sœur de Louis de Modène, seigneur d’Aubenas, et installée dans l’église restaurée du vieux cimetière en 1632, date que l’on peut voir en bas de sa jupe. Elle a donc accompagné la vie de notre paroisse depuis bientôt quatre siècles ainsi que les baptêmes, mariages et deuils des quelques familles qui habitaient déjà St Didier. Elle a sonné le tocsin pour signaler les bandes de pillards ou de soudards, mais le plus souvent pour appeler au secours la population lorsqu’on avait besoin d’elle pour les incendies ou les accidents. Sans doute quatorze générations nous séparent de la date de son installation…

Jean LANTUS

En 1789, il y avait une école de garçons à Saint Didier. Elle était dans la mairie. Lorsque la Révolution est devenue anticléricale, le premier Maire de Saint Didier a démissionné et c’est l’instituteur qui l’a remplacé, Monsieur Rigaud né à Villeneuve de Berg. Il n’est pas resté longtemps, quelques mois, il est parti enseigner à Lavilledieu, ou l’école était plus importante.

A l’époque, le responsable d’une commune qui voulait une école négociait avec une personne capable pour avoir un instituteur. Celui de Saint Didier recevait de la commune 200 francs par an, plus une redevance de 1 franc par mois pour la petite classe et 1,5 franc pour la grande par élève.

La Mairie (et donc l’école) a été démolie pour faire la place de la route n°102. L’école a été déplacée à l’angle de la route et de l’impasse entre la maison Helly aujourd’hui Lantus et l’atelier Bourdelin, en face du chemin qui mène à la place de l’église.

Les frères de l’Immaculée sont venus en 1852 pour enseigner à leur tour. Ils sont venus à trois. Mais avec eux, l’école était gratuite, ils ont attiré beaucoup d’élèves. Ils sont passés d’une vingtaine à quatre-vingt, sans que le local change. Une inspection des classes soulignait que les plafonds étaient trop bas, ils avaient calculé que les élèves avaient 0.75 m3 d’air chacun, que les lieux (on appelait ainsi le W.C.) près de la porte d’entrée ne manquaient pas d’empuantir le peu d’air à respirer et que les locaux étaient très mal éclairés. Donc il fallait revoir l’école.

En 1856, la paroisse de Saint Didier eut une école de fille. Le curé Monsieur Sagnes avait acheté une maison, de son argent personnel, la maison qui est habitée par Monsieur et Madame Teston en haut de la côte. Il n’y avait pas de cour, c’est la route qui servait de cour d’école. Madame Léonie Bonnefoy, ma voisine, se souvenait des rondes et des jeux que les enfants organisaient sur la route et elle y avait participé.

En 1870, le bâtiment de la Mairie, actuellement propriété Lantus, fut construit par les Maires Bouchard et Verny. On y emménagea des salles de classes et un logement pour les frères maristes. Ce fut un grand progrès.

Monsieur Delent, le fils de celui qui avait fait des difficultés lorsque l’église a été construite, donna sa maison de famille à la paroisse. Il était notaire à Aubenas. Il avait décidé de rentrer dans l’ordre religieux des chartreux mais il fallait faire vœux de pauvreté et donc se débarrasser de cette maison de famille. Il la légua à la paroisse qui y fit une école de filles et ferma l’école en haut de la côte. Je pense que nous avons une photo devant le portail de cette maison, c’est la première d’une classe à saint Didier. Dommage qu’elle ne soit pas daté.

Mais la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1906 entraina l’interdiction d’enseigner pour tous porteurs d’habits ecclésiastiques, la confiscation de leurs biens et aussi l’expulsion de 20000 frères ou pères de France. A St Didier aussi les frères maristes et les sœurs enseignantes furent chassés de leur poste.

Le premier instituteur laïque, Monsieur Mounier fut nommé à Saint Didier. Il enseigna dans le bâtiment construit par la Mairie en 1870.

La paroisse de Saint Didier chassée de ses immeubles construisit en trois mois une école de filles. La classe en dessous et l’habitation de l’institutrice au-dessus.

La cour de l’école se trouvé entre l’immeuble et la route nationale. La majorité des élèves filles restèrent fidèles à l’école paroissiale. A la fermeture de l’école elle fut achetée par Monsieur Banti.

Le Maire lors de la séparation de l’église et de l’état, Henri Court décida de vendre l’ancienne école Mairie tout en conservant une pièce pour la Mairie.

C’est Monsieur Helly qui l’a acheté et avec l’argent le Maire fit construire un ensemble scolaire au carrefour de la nationale et du chemin de Millet, comprenant une classe pour les garçons, une classe pour les filles et le logement pour les deux instituteurs.

Cet ensemble a été transformé en logement et il est loué a des ménages.

L’école actuelle est située au quartier des vignettes derrière le jeu de boules et le terrain multisport. Elle a été inaugurée par le Maire Paul Nevissas et réaménagée par le conseil municipal actuel avec notre Maire, Richard Massebeuf.

Jean LANTUS

L’évolution de la Population

EVOLUTION DE LA POPULATION DE ST DIDIER-SOUS-AUBENAS DEPUIS 1706

- 2016 – 910 habitants

- 2013 – 825 habitants

- 2011 – 784 habitants

- 2007 – 748 habitants

- 1999 – 731 habitants

- 1990 – 751 habitants

- 1982 – 840 habitants

- 1975 – 783 habitants

- 1968 – 425 habitants

- 1962 – 366 habitants

- 1913 – 382 habitants

- 1867 – 404 habitants

- 1865 – 378 habitants

- 1861 – 376 habitants

- 1830 – 276 habitants

- 1811 – 210 habitants

- 1795 – 223 habitants

- 1706 – 18 maisons

Les Maires

LES MAIRES DE ST DIDIER-SOUS-AUBENAS DEPUIS LA REVOLUTION

- 2008 – 2014 Richard MASSEBEUF

- 2000 – 2008 Jean MELY

- 1995 – 2000 Marius DEYDIER

- 1993 – 1995 Régis PANSIER

- 1961 – 1993 Paul NEVISSAS

- 1953 – 1961 Félix PLANTEVIN

- 1951 – 1953 Auguste SAUNIER

- 1942 – 1951 Augustave VINCENT

- 1925 – 1942 Victorin RIBEYRE

- 1919 – 1925 Léon BOURDELIN

- 1912 – 1919 Auguste VINCENT

- 1908 – 1912 Henri COURT

- 1896 – 1908 Auguste VINCENT

- 1871 – 1896 James VERNY

- 1870 – 1871 Pierre BOUCHARD

- 1861 – 1870 James VERNY

- 1848 – 1861 Louis BOUCHARD

- 1832 – 1848 Georges LOUIS

- 1830 – 1832 Etienne BOURDELIN

- 1826 – 1830 Adolphe VERNY

- 1817 – 1826 Jean SALADIN

- 1815 – 1817 Hippolyte DE VALLETON

- 1793 – 1815 Jean COURT

- 1790 – 1793 Jean Louis BOYER

- 1790 Joseph RIGAUD